Einleitung

Wir ermutigen Sie dazu, die Bildquellen selbst nachzuprüfen und nicht einfach das als Tatsache hinzunehmen,

was hier präsentiert wird. Hinweise zu den verwendeten Bildvorlagen können

dem Bericht entnommen werden.

Da bestimmte Berichte auf dieser Webseite auf vorangegangenen aufbauen, ist es außerordentlich wichtig chronologisch vorzugehen.

Es können in diesen Berichten Details auftauchen, die bereits zuvor in allen Einzelheiten analysiert wurden.

Wenn Sie neu hier sind und direkt die aktuelleren Berichte ohne Vorkenntnisse lesen, dann ist der nötige Gesamtzusammenhang

möglicherweise nicht erkennbar. Sie tun sich selbst und uns einen Gefallen, wenn Sie zunächst mit den ältesten Berichten anfangen.

Dies ist der erste Analyse-Bericht zu Sinnestäuschungen und Fehlinterpretationen. Es liegen keine vorangegangenen Berichte vor.

Sie können hier sofort weiterlesen.

Der Pareidolie-Effekt

Pareidolie

ist ein psychologisches Phänomen, bei dem ein vager und zufälliger Stimulus, wie beispielsweise ein Bild oder Ton,

als signifikant angesehen wird (es kann auch eine Form der sog. Apophänie

ist ein psychologisches Phänomen, bei dem ein vager und zufälliger Stimulus, wie beispielsweise ein Bild oder Ton,

als signifikant angesehen wird (es kann auch eine Form der sog. Apophänie

sein). Typische Beispiele sind das Erkennen von Tieren oder Gesichtern in Wolkenformationen oder das Hören von versteckten Nachrichten auf

Tonaufnahmen, wenn diese rückwärts abgespielt werden.

Der Begriff besteht aus den griechischen Wörtern para ("neben, entlang, anstatt"), was in diesem Zusammenhang im Sinne von etwas fehlerhaftem,

etwas falschem steht und dem Substantiv Eidolon - eine Verkleinerungsform von Eidos ("Bild, Form, Gestalt").

sein). Typische Beispiele sind das Erkennen von Tieren oder Gesichtern in Wolkenformationen oder das Hören von versteckten Nachrichten auf

Tonaufnahmen, wenn diese rückwärts abgespielt werden.

Der Begriff besteht aus den griechischen Wörtern para ("neben, entlang, anstatt"), was in diesem Zusammenhang im Sinne von etwas fehlerhaftem,

etwas falschem steht und dem Substantiv Eidolon - eine Verkleinerungsform von Eidos ("Bild, Form, Gestalt").

Pareidolien sind an sich Fehldeutungen, die bewusst oder auch unbewusst hervorgerufenen werden können. Es besteht eine Tendenz des

menschlichen Gehirns, diffuse unvollständige Wahrnehmungen zu vervollständigen und dabei mit bekannten Mustern und Formen in

Verbindung zu setzen. Eine gewisse archetypische Erwartunghaltung scheint dabei zu sorgen, dass viele verschiedene Menschen häufig

dasselbe wahrnehmen. Dies drückt sich vor allem im Erkennen menschlicher Gesichter in chaotischen Mustern aus. Vermutet wird hier eine

Art natürliche innere Schutzfunktion. Eine Fähigkeit, die uns dazu verhelfen soll, relativ schnell Gesichter und sich versteckende

Personen aus dem Chaos heraus ausfindig zu machen und ggf. wiedererkennen zu können.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

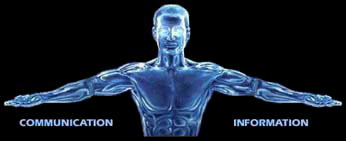

Deswegen ist es tatsächlich nicht verwunderlich, dass wir auch in der freien Natur, in Arealen, die eine Vielzahl

an chaotischen Mustern aufweisen, das Phänomen der Pareidolie sehr häufig antreffen. Beispielsweise an Felswänden.

Zum Teil werden solche Strukturen auch gerade wegen dieser Merkmale zu interessanten Sehenwürdigkeiten.

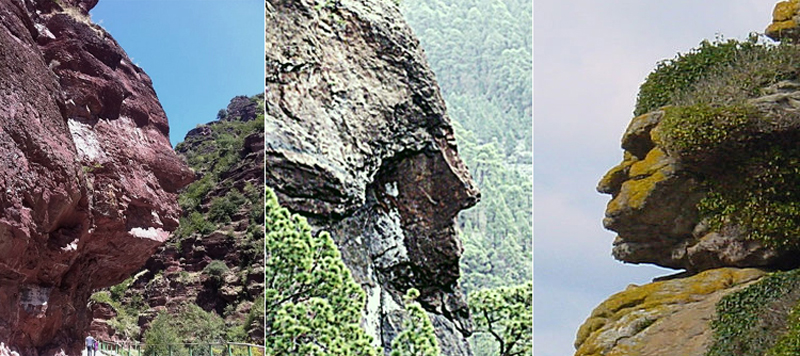

Insofern muss auch das bekannte Marsgesicht aus der Region Cydonia, nüchtern betrachtet, ganz klar als Pareidolie eingestuft werden.

Wenn davon ausgangen wird, dass der Mars von jeher ein "toter" Planet war und ist, dann kann die Sichtung eines vermeintlichen

riesigen Steingesichtes nur eine von jenen Erscheinungen sein, bei der natürliche geologische Prozesse zufällig eine

Struktur geschaffen haben, die in vielen Punkten erstaunliche Ähnlichkeit mit einem menschlichen Gesicht aufweist.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Ob allerdings die vorangestellte Annahme den Tatsachen entspricht, ist eine andere Angelegenheit. In Hinblick auf das

Thema "Sinnestäuschungen und Fehlinterpretationen" spielt dieser Aspekt keine Rolle. Die neueren und höher aufgelösten

Aufnahmen vermitteln zunächst weitaus weniger den Eindruck von einem menschlichen Anlitz, als es die alten Viking-Aufnahmen taten.

Das kann wiederum als weiteres Argument gezählt werden, das für den Pareidolie-Effekt spricht.

Die Natur als kreative Kraft

Die Schaffenskraft der Natur wird zu oft viel zu leichtfertig unterschätzt. Die möglichen Ergebnisse scheinen in einigen Fällen

für das menschlichen Empfinden geradezu kreativ zu wirken und beinahe den Eindruck einer intelligent gesteuerten

Kraft zu vermitteln. Es ist jedoch ein völlig natürliches Phänomen, dass bei dynamisch veränderlichen Strukturen

sich zwangsläufig aus einem Chaosmuster irgendwann ein für den Menschen sinnbehafteter Kontext ergibt.

Ein sehr anschauliches Beispiel zufälliger natürlicher Schaffenskraft ist der sog. "Medicine Man" bzw. der Indianerkopf in Kanada.

Hier erscheinen nicht nur grundlegende anatomische Merkmale wie Auge, Augenbraue, Nase und Mund, sie sind auch korrekt platziert.

Es lassen sich abstrakt dargestellt noch weitere Details, wie die Hals- und Schulterpartie erkennen, sowie eine Art Kopfschmuck,

der entfernt an Kopfschmuck aus indianischen Kulturen erinnert.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Genau so wie es auf der Erde nachweislich der Fall ist, dass hochgradig sinnbehaftete Strukturen auf natürliche Weise entstehen können,

so muss es gemäß der Wahrscheinlichkeiten zwangsläufig auch auf dem Mars Unmengen unterschiedlichster Strukturen geben,

die für den Pareidolie-Effekt empfänglich sind.

Wer sich diesen Umstand nicht bewusst macht und bei etwaigen Entdeckungen

nie die Möglichkeit einer natürlichen Struktur in Betracht zieht, wird letztendlich seiner Fantasie

hinterher jagen.

Das Fazit aus diesen Beispielen muss deswegen lauten, dass nicht alles, was nach Gesichtern, Tieren oder Personen

aussieht, zwangsläufig ein künstlich erstelltes Gebilde sein muss. Es müssen deswegen mehr Hinweise vorgelegt werden,

als nur Ähnlichkeiten. Das Beispiel vom "Medicine Man" zeigt, wie hoch die Messlate angelegt werden muss, nämlich sehr weit hoch.

Optische Täuschungen

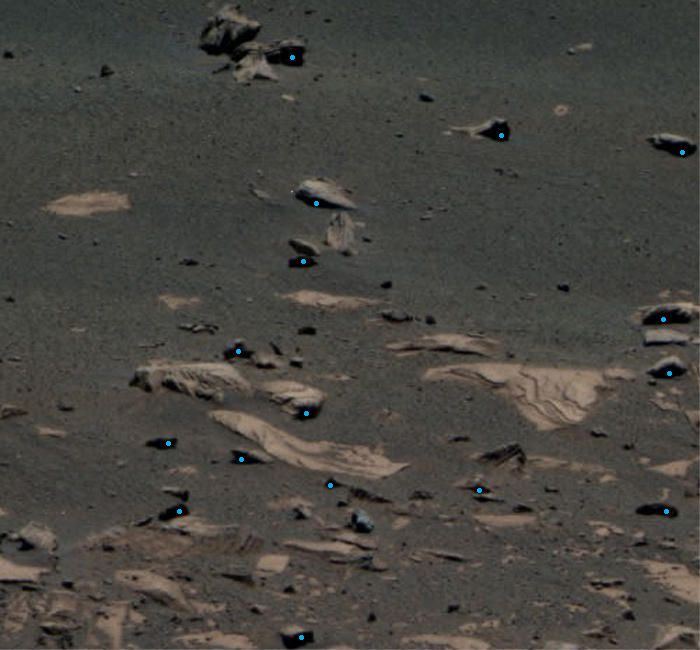

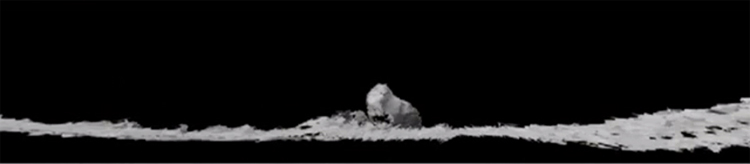

Ein fliegender Stein auf dem Mars? Hier ist ein Beispiel, das im Internet von verschiedenen Seiten immer noch als Nachweis

mysteriöser physikalischer Kräfte auf dem Mars aufgeführt wird. Im Folgenden sind drei Screenshot-Beispiele aus verschiedenen

Seiten aufgeführt.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Die Screenshots basieren auf einer Aufnahme des Mars-Rovers Opportunity, aufgenommen mit der Panorama-Kamera an Zeitpunkt Sol 900.

Inmitten der weitläufigen Einöde, in einer an sich nicht auffälligen Region, setzt sich ganz unvermittelt ein Stein vom Boden ab.

Eigentlich sollte man sich hier fragen, warum entgegen der uns bekannten physikalischen Gesetze ein einzelner Stein einfach

so über dem Boden schwebt. Warum betrifft es nur diesen einen Stein und warum geschiet dies in einem an sich völlig unauffälligem

Areal? Selbst für einen vorurteilslosen Betrachter, der zunächst jeder Theorie offen gegenüber steht, ergeben sich bei

den ersten Überlegungen zahlreiche Unstimmigkeiten. Nirgendwo auf der Erde hat man ein vergleichbares Phänomen beobachten können.

Muss man sich Scheuklappendenken vorwerfen, wenn man die Möglichkeit von exotischen physikalischen Phänomenen auf anderen Planeten

für unwahrscheinlich hält? Nein, es handelt sich nur um eine völlig nüchterne Betrachtung der Dinge auf Basis eigener Erfahrungswerte

und des allgemeinen Wissens über die Physik.

Welche Umstände dazu führen können, dass Objekte scheinbar zu fliegen bzw. zu schweben beginnen, zeigen die folgenden Beispiele:

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Ob fliegender Teppich, fliegendes Boot oder fliegende Schrauben, keines der gezeigten Objekte fliegt tatsächlich.

Es reicht bereits ein etwas dunkler Fleck, der sich ein Stück weit vor einem Objekt befindet und von den Ausmaßen und der

Formgebung her eine vage Ähnlichkeit aufweist. Dies allein reicht, um unsere Wahrnehmung der Dinge in eine falsche Richtung zu lenken.

Wir interpretieren solche dunklen Bereiche vor anderen Objekten als Schattenwurf von höher liegenden Objekten

und rechnen zunächst nicht damit, dass der Fleck und das dazu korrespondierende Objekt sich auf derselben Ebene befinden.

Hält man sich diese Beispiele vor Augen, fällt es wesentlich leichter, den fliegenden Stein vom Mars als eine ähnlich gelagerte

optische Täuschung zu entlarven. Fatal wirkt sich hier die Fokussierung auf nur dieses Objekt aus. Ohne den gesamtheitlichen

Zusammenhang fehlen dem Betrachter wichtige Referenzpunkte und Umgebungsmerkmale, um das vorgelegte Bild räumlich korrekt

interpretieren zu können.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Erst mit der freien Sicht auf das Umfeld, in dem sich der Stein befindet, können weitere wichtige Merkmale erfasst werden. Es existieren

nämlich noch zahlreiche andere Stellen, die den gleichen dunklen Bereich aufweisen. Durch den vorliegenden Blickwinkel lassen sich in den meisten

Fällen die anderen dunklen Bereiche als Schattenwürfe von kleinen Steinen zuordnen, wobei die Richtung des Schattenwurfs auch stets dieselbe ist.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Dieses Bildmerkmale lassen eine neue Sicht auf die Dinge zu und ermöglichen eine neue, sinnigere Interpretationsmöglichkeit. Der dunkle

Bereich vor dem vermeintlich fliegenden Stein liegt demnach nicht schräg unterhalb davon, sondern was viel wahrscheinlicher ist, ein

Stück weit vor diesem. Es ist ein zweiter Stein, der aus dem Blickwinkel der Kamera nur seine vom Sonnenlicht abgewandte Seite präsentiert.

Wie in den oben gezeigten Beispielen zu den optischen Täuschungen bewirkt der leicht versetzte dunkle Bereich die Illusion eines

davorliegenden fliegenden Objektes.

Bildartefakte durch Komprimierungsverfahren

Es ist ein Merkmal der verlustbehafteten Kompression, dass bei höheren Kompressionsgraden blockartige Strukturen auf den

Bildern in Erscheinung treten. Auch die Aufnahmen der Marssonden und Rover durchlaufen eine verlustbehaftete Kompression,

bevor diese zur Erde gesendet werden. Problematisch bei diesen sogenannten Kompressionsartefakten

ist der Umstand, dass diese sehr leicht den Eindruck von Künstlichkeit vermitteln können. So können Blockartefakte unter

Umständen den Eindruck von geraden Umrisslinien vermitteln, die den Merkmalen eines Gebäudes ähnlich sind.

Die Blockbildung spiegelt jedoch ein grundsätzliches JPEG-Merkmal wider, indem jedes Bild in 8x8-Blöcke (Quantisierung)

aufgeteilt und jedes davon getrennt voneinander komprimiert wird.

Noch problematischer wird dieser Aspekt, wenn man darüber hinaus solche Bilder, die schon zuvor zahlreiche

Bildartefakte aufwiesen, extremen Vergrößerungen unterzieht.

ist der Umstand, dass diese sehr leicht den Eindruck von Künstlichkeit vermitteln können. So können Blockartefakte unter

Umständen den Eindruck von geraden Umrisslinien vermitteln, die den Merkmalen eines Gebäudes ähnlich sind.

Die Blockbildung spiegelt jedoch ein grundsätzliches JPEG-Merkmal wider, indem jedes Bild in 8x8-Blöcke (Quantisierung)

aufgeteilt und jedes davon getrennt voneinander komprimiert wird.

Noch problematischer wird dieser Aspekt, wenn man darüber hinaus solche Bilder, die schon zuvor zahlreiche

Bildartefakte aufwiesen, extremen Vergrößerungen unterzieht.

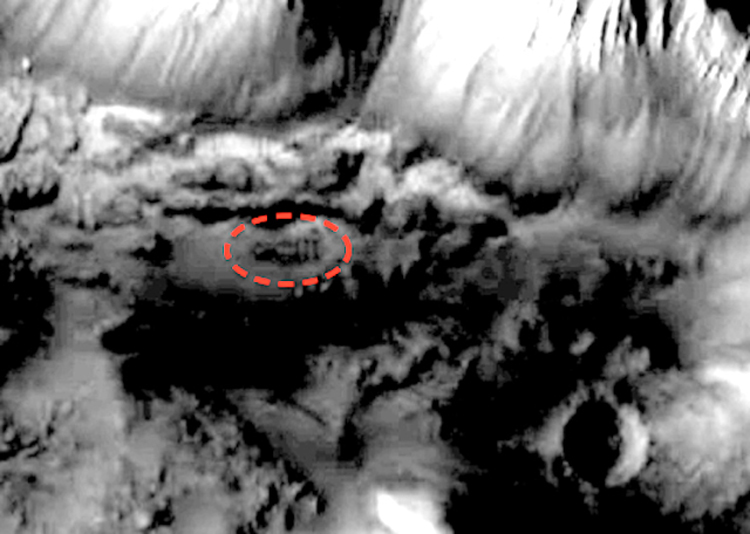

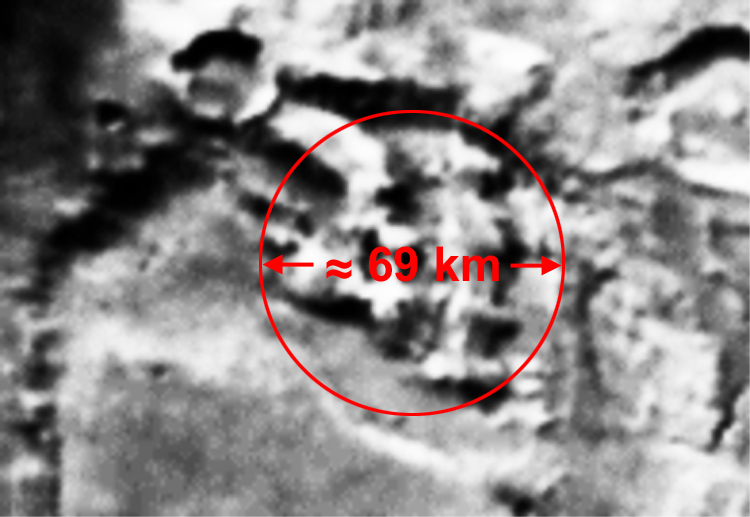

Ein Beispiel für eine derartige Fehlinterpretation zeigt der folgende Bildausschnitt. Innerhalb des markierten Bereichs soll

eine vermeintlich künstliche Struktur zu sehen sein:

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Der Bildausschnitt ist mehrfach vergrößert und stark kontrastverstärkt worden. Er basiert auf einer Aufnahme der Themis-Kamera

an Bord der Mars Odyssey Sonde und zeigt einen Bereich des Tithonium Chasma. Es ist ohnehin schon müßig, anhand von Aufnahmen mit

sehr niedriger Bildpunktauflösung zu versuchen, potentielle Kandidaten für Strukturanomalien zu finden, die auf künstliche Gebäude

oder Anlagen hindeuten könnten. Darüber hinaus beschäftigen sich die wenigsten mit den Auswirkungen verlustbehafteter Komprimierung.

Es mag auch ein Beispiel von selektiver Wahrnehmung sein, dass häufig nur Teilaspekte näher betrachtet werden und das Gesamtbild

in den Hintergrund tritt. Doch gerade die Betrachtung des Gesamtbildes enthält wichtige Hinweise auf ein sich wiederholendes

Muster. Die folgende Bildauswertung zeigt auf, welches Muster hier verborgen liegt. Um die verschiedenen Ansichten aufzurufen,

bitte mehrmals in das folgende Bildfenster klicken.

Ins Bild klicken, um jeweils eine neue Ansicht aufzurufen

Die Bildauswertungen können aufzeigen, dass die markierte Strukturanomalie ein Ergebnis aus den Effekten der

verlustbehafteten Bildkomprimierung sind. Die sich wiederholenden Linien innerhalb des markierten Bereichs liegen

nämlich exakt innerhalb eines Quantisierungsblocks. Nur aufgrund dieser Linienstruktur entsteht der

Eindruck eines künstlichen Gebildes. Der an diese Linien angeschlossene Teil ist im Grunde

völlig unauffällig und erhält nur durch die Verbindung einen vermeintlich relevanten Sinn.

In dem vorliegenden Fall kann dieser Effekt mit dem Begriff "vertical ringing" definiert werden.

Das sind wellenlinienähnliche Merkmale, die innerhalb der 8x8-Quantisierungsblöcke

entstehen und dabei nicht nur vertikal, sondern auch in horizontaler Form auftreten können. Wenn man genau

hinschaut, dann lassen sich beide Artefakttypen in der Bildvorlage an etlichen weiteren Stellen entdecken.

Durch eine relativ ungünstig gewählte Kontrastverstärkung des Bildausschnitts in dem ursprünglichen Bildbeispiel

sind die Blockartefakte nur schwer zu erkennen. Aufgrund der selektiv gelenkten Wahrnehmung, die den Fokus

auf den rot markierten Bereich legt, entgehen dem Betrachter weitere wichtige Bildinformationen.

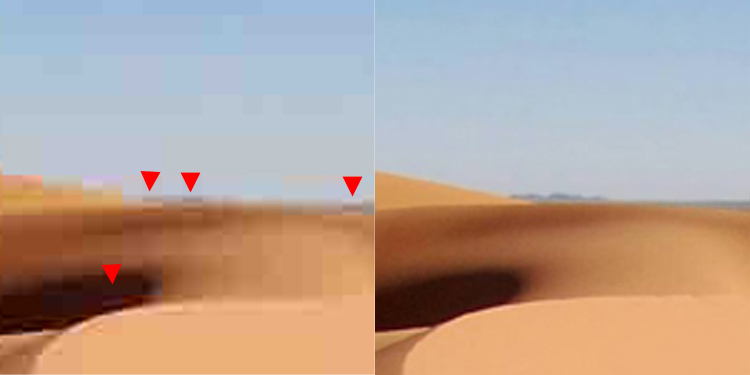

Bei kontrastreichen Aufnahmen kann der Effekt leicht erzeugt werden, wenn man diese mit niedrigem

Kompressionsgrad abspeichert, wie das folgende Beispiel zeigt:

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Durch den sehr niedrig angesetzten Kompressionsgrad treten im linken Bildausschnitt sehr deutlich die Quantisierungsblöcke hervor.

Einige dieser Blöcke zeigen die bereits erwähnten Bildartefakttypen, hier in Form von horizontalen Wellenlinien.

Der Haken mit der Auflösung

Fatale Fehleinschätzungen können sich bei der Betrachtung und Interpretation von Bildern ergeben, bei denen

eine niedrige Meter-zu-Pixel-Auflösung vorliegt. So hat die folgende schon legendär gewordene Viking-Aufnahme

zur Cydonia-Region bei vielen Betrachtern den Eindruck eines riesigen Steingesichtes und einer Ansammlung von

stark erodierten Pyramiden erweckt.

Doch die Gegenüberstellung dieser Strukturen mit neueren Sondenaufnahmen, die mit Kamerasystemen aufgenommen wurden, die eine

höhere Auflösung von Meter pro Pixel besitzen, zeigen ein viel nüchternes Bild von diesem Areal. Ein Klick

auf die betitelten Strukturen in der Bildkarte ruft eine Ansicht mit der Gegenüberstellung von Viking-Aufnahme und denen

der Mars Global Surveyor Sonde auf:

Die jeweiligen Strukturen anklicken, um eine Detailansicht zu erhalten

Die jeweiligen Strukturen anklicken, um eine Detailansicht zu erhalten

|

Besonders aufschlussreich ist die Ansicht zur sogenannten Festung (Fortress). Auf der Vikingaufnahme sieht diese Struktur so aus, als

könnte man teilweise in einen großen dunklen Innenbereich blicken, umschlossen von dicken scharfkantigen Mauern. Doch die Detailansicht,

die die MOC-Kamera der Mars Global Surveyor Sonde liefert, zeigt ein gänzlich anders Bild. Keine Spur von Mauern oder

inneren Kammern. Hier zeigt sich eine komplette Fehldeutung der ursprünglich vermuteten Formgebung.

Ein anderes Beispiel aus dem Internet weist den Strukturen innerhalb eines Kraters im nördlichen Teil des großen Terby Craters

die Bedeutung einer planetaren Basis zu. Im folgenden Bild wird aus den geometrisch wirkenden Strukturen der Nachweis für

Künstlichkeit abgeleitet.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Der gezeigte Bildausschnitt stellt hier wiederum eine Vergrößerung einer Viking-Aufnahme dar. Der erste Eindruck beim

Betrachten dieses Bildes ist durchaus bemerkenswert. Man erkennt Strukturen, die an mehreren Stellen rechte Winkel

und viele geradlinige Strecken aufweisen. Der psychologische Aspekt wurde bereits eingangs erwähnt. Schnell wird man verleitet,

geometrische Anordnungen sehen zu wollen. Was man aus dieser Aufnahme allerdings nicht ableiten kann, sind die Größendimensionen, und

in diesem Fall sind diese ziemlich gewaltig. Der eingeblendete rote Kreis umfasst einen Bereich, der einen Durchmesser von umgerechnet

etwa 69 Kilometer besitzt.

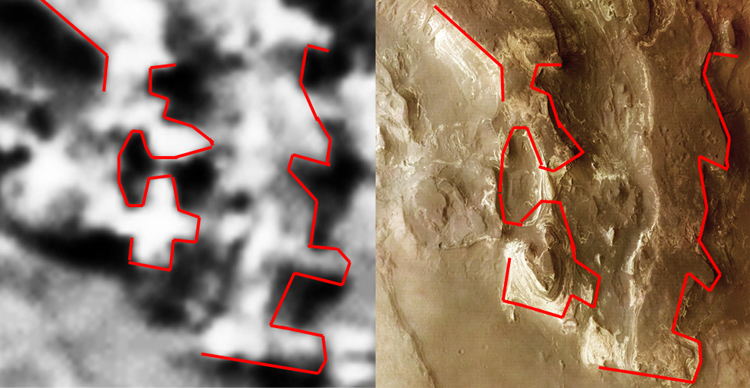

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Aus der Ferne sehen viele Dinge ganz anders aus als aus unmittelbarer Nähe. Mit dieser Aussage lässt sich alles wesentliche zusammenfassen.

Wenn auf wenige Zentimeter ein Bereich von mehreren Dutzend Kilometern abgebildet wird, dann erübrigt sich jede weitere Aussage

über die tatsächliche Ausgestaltung des zu betrachtenden Gebietes. Man kann auf dieser Basis keine verbindlichen Aussagen machen. Auch

für Spekulationen ist der Spielraum einfach viel zu groß.

Die Betrachtung dieses Areals mit wesentlich höher aufgelösten Aufnahmen, die beispielsweise von der HRSC-Kamera an Bord der Mars Express

Sonde stammen, können den vorgebrachten Eindruck von künstlichen Strukturen gänzlich neutralisieren. Von rechten Winkeln und geradlinigen

Gebilen ist indes nichts mehr zu sehen.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Der direkte Vergleich zeigt die Übereinstimmungen in den formgebenden Umrisslinien zwischen Viking- und HRSC-Aufnahme:

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Der Vergleich bringt viele interessante Details zum Vorschein. Während auf der Vikingaufnahme zusammenhängende Strukturen

zu erkennen sind, zeigt die HRSC-Aufnahme, dass viele Bereiche große Höhenunterschiede und Unterbrechungen aufweisen. Zum Teil

werden auf der Viking-Aufnahme Eindrücke von großen kompakten Formationen jedoch durch weitläufige helle Gesteinsschichten verursacht.

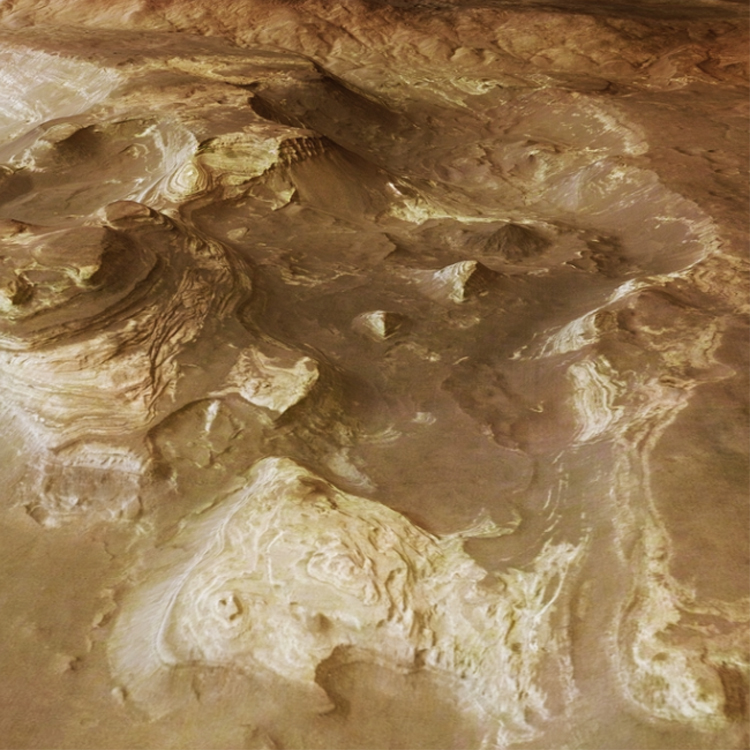

Eine weitere Ansicht mit geneigter Perspektive ermöglicht desweiteren eine räumliche Ansicht zu diesem Gebiet.

Das HRSC Stereokamera-System hatte bereits einen Teil des gezeigten Areals mit einer Auflösung von ca. 13 Metern pro Bildpunkt aufgenommen.

Die Abbildungen zeigen hiervon einen Ausschnitt bei 27° südlicher Breite und 74° östlicher Länge. Die Sonne beleuchtet die nachfolgend

gezeigte Szene aus Westen.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Durch den stetigen Vergleich von Aufnahmen, die verschiedene Sonden zum selben Areal geliefert haben, ergaben sich im Rahmen der

Projektarbeit mit der Zeit wichtige Erfahrungswerte. Diese Vergleichsarbeiten haben zu der Erkenntnis geführt, dass es absolut

fatal sein kann, zu versuchen, Strukturen anhand von Aufnahmen zu interpretieren, deren Auflösung weit jenseits von 3 Metern pro Pixel

beträgt. Beispiele, die im Internet zu finden sind, zeigen unter anderem Interpretationsversuche von Personen, die vermeintlich

künstliche Strukturen auf alten Vikingaufnahmen entdeckt haben wollen. Doch das Foto mit der besten Bildpunkt-Auflösung der Vikingsonden

betrug umgerechnet etwa

43 Meter pro Pixel  !

Einige andere Interpretationsversuche setzen sogar bei Bildern jenseits von 100 Meter pro Pixel und darüber hinaus an. !

Einige andere Interpretationsversuche setzen sogar bei Bildern jenseits von 100 Meter pro Pixel und darüber hinaus an.

Der Versuch, auf solchen Sondenaufnahmen Gebäudestrukturen festmachen zu wollen, nur weil sich scheinbar mehrere rechtwinklige Kanten an einem

Objekt zeigen, ist mit einer fast 100%igen Wahrscheinlichkeit eine Fehleinschätzung. Es ist für die Bildanalyse absolut notwendig,

Erfahrungswerte bzgl. der Veränderlichkeit von Strukturen bei unterschiedlichen Bildpunktauflösungen zu sammeln. Diese kann man nur dann machen,

wenn man den Aufwand betreibt, stets alle verfügbaren Aufnahmen aller Sonden zu einem bestimmten Zielgebiet zu ermitteln und gegenüber zu stellen.

Durch diese Vorgehensweise wird man mit der Zeit sehr viel besser einschätzen können, unter welchen Voraussetzungen sich die Formgebung einer

Struktur zu einem bestimmten Grad ableiten lässt.

Möglichkeiten bei der Bildanalyse, um Sinnestäuschungen zu entlarven

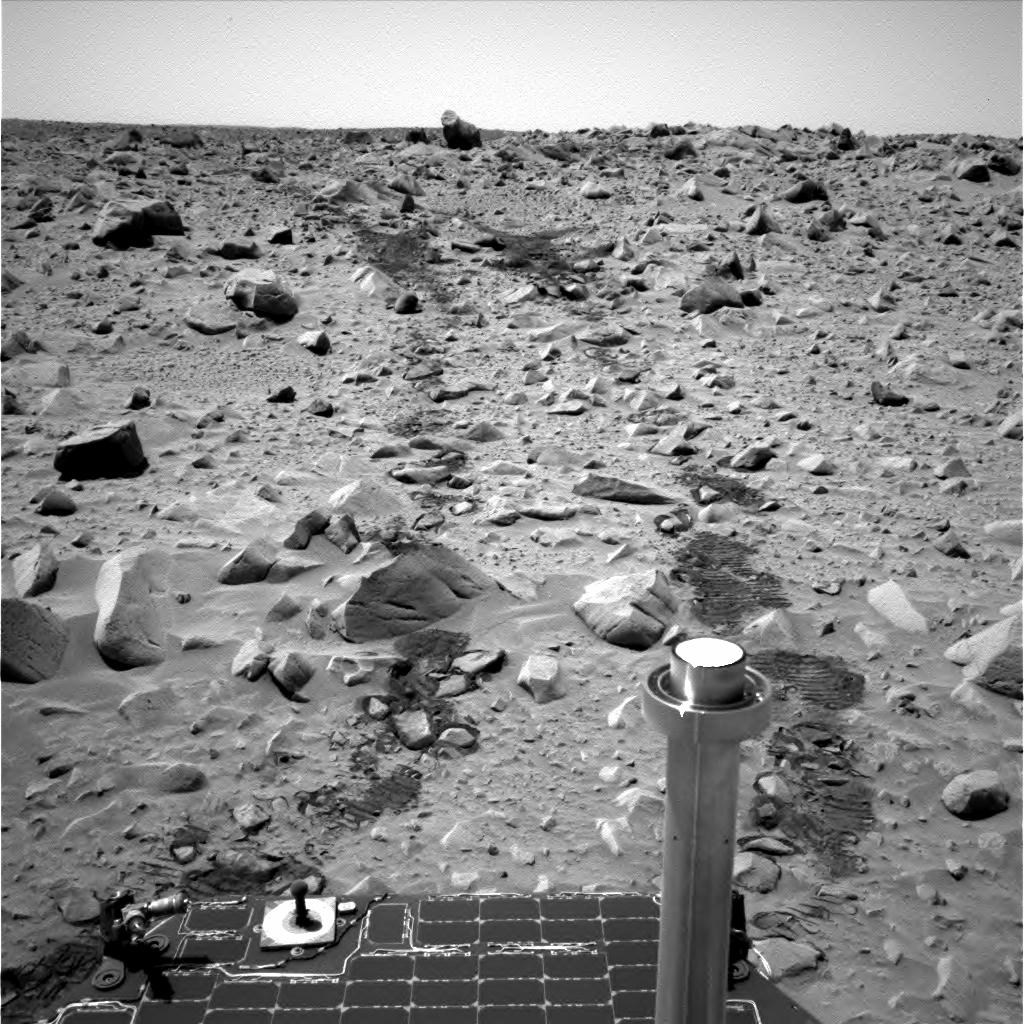

Der Gorilla auf dem Mars

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Der gezeigte Bildauschnitt basiert auf einer Aufnahme des Marsrovers Spirit, die vom NavCam-Stereokamerasystem

an Sol 87 aufgenommen wurde. Es existieren eine ganze Reihe von Webseiten, die Bezug nehmen auf dieses Bild und auch

in Videoportalen wie YouTube findet man verschiedenste Dokumentationen zu diesem Fund. Ebenso war die Boulevardpresse

für diese Entdeckung zu begeistern, die diese Angelegenheit vor einigen Jahren als kleine unterhaltsame Beilage

in der Kategorie Kurioses quittierte. Richtig ernst genommen wurde diese Entdeckung nie, doch bis zum heutigen

Tag wird der "Gorilla" in einschlägigen Kreisen als ein weiteres Beweisstück für Leben auf dem Mars mit aufgeführt.

Die hochgradig lebensfeindlichen Umweltbedingungen auf dem Mars scheinen keine bedeutsame Rolle zu spielen, sofern

diese überhaupt den jeweiligen Personen bekannt sind. Man muss sich an dieser Stelle fragen, ob Wunschdenken oder

eine gewisse Erwartungshaltung eine objektive Betrachtung der Sachlage unmöglich erscheinen lassen können. Mit etwas

mehr Rechercheaufwand kann ermittelt werden, dass dieses "Tierwesen" vom Spirit-Rover an Sol-Tag 87 bis zu drei Mal

(bzw. sechs mal wegen des Stereokamerasystems) innerhalb eines Zeitraum von knapp einer Stunde völlig unverändert

aufgenommen wurde. Einige wenige, denen diese Tatsache bewusst war, änderten ihre Ansichten zumindest in die

Richtung, dass es sich doch wohl eher um eine Statue eines Gorilla-ähnlichen Wesens handeln musste, als um einen

lebenden Organismus.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Hilfreich für weitere Ansätze zur Aufklärung ist der Umstand, dass man auf der Originalaufnahme die Reifenspuren des

Rovers erkennen kann. Anhand der Spurrichtung kann ableitet werden, dass der Kurs des Rovers an dem besagten Objekt

vorbei geführt haben muss. Es besteht somit die Möglichkeit, dass Aufnahmen vom Gorilla-Stein vor Sol 78 vorliegen.

Es lässt sich hier vorweg nehmen, dass zum möglichen Zeitraum keine ungewöhnlichen Strukturen im offiziell ausgestellten Bildarchiv

des Spirit-Rovers finden lassen. Es sind nur ein paar wenige größere Steine auf den Aufnahmen vorhanden. Dies wiederum

wirft die naheliegende Vermutung auf, dass eventuell doch nur ein Spiel von Licht und Schatten, zusammen mit dem Pareidolie-Effekt,

so manchen Betrachter glauben lässt, die schemenhafte Gestalt eines Gorilla-ähnlichen Wesens zu erkennen.

Die Herausforderung besteht nun darin, eine Methode zur Beweisführung dieser Annahme zu finden. Wie kann nachvollziehbar

und überzeugend aufgezeigt werden, dass einer der größeren Steinbrocken aus dem vorangegangenen Aufnahmezeitraum

verantwortlich für die Fehldeutung ist.

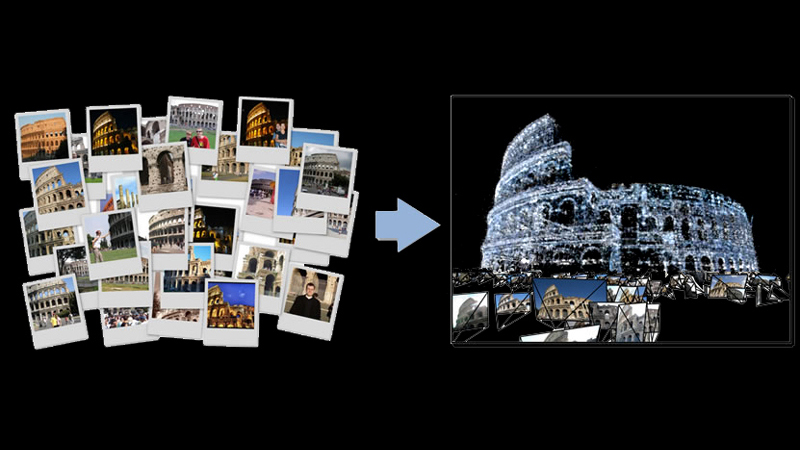

In diesem Fall kann die Methode der Photogrammetrie

eine Lösung herbeiführen.

Durch Photogrammmetrie ist es möglich, aus einer Serie von Fotoaufnahmen, die ein Objekt oder ein bestimmtes Areal aus

verschiedenen Blickwinkeln zeigen, ein dreidimensionales Modell bzw. eine dreidimensionale Modellumgebung errechnen zu lassen.

eine Lösung herbeiführen.

Durch Photogrammmetrie ist es möglich, aus einer Serie von Fotoaufnahmen, die ein Objekt oder ein bestimmtes Areal aus

verschiedenen Blickwinkeln zeigen, ein dreidimensionales Modell bzw. eine dreidimensionale Modellumgebung errechnen zu lassen.

Auf das Bild klicken, um die Animation einzublenden

Die Gesamtheit aller verfügbaren Aufnahmen bildet die Basis für das Errechnen einer sogenannten Punktwolke, aus dem sich später

das 3D-Modell ableitet.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

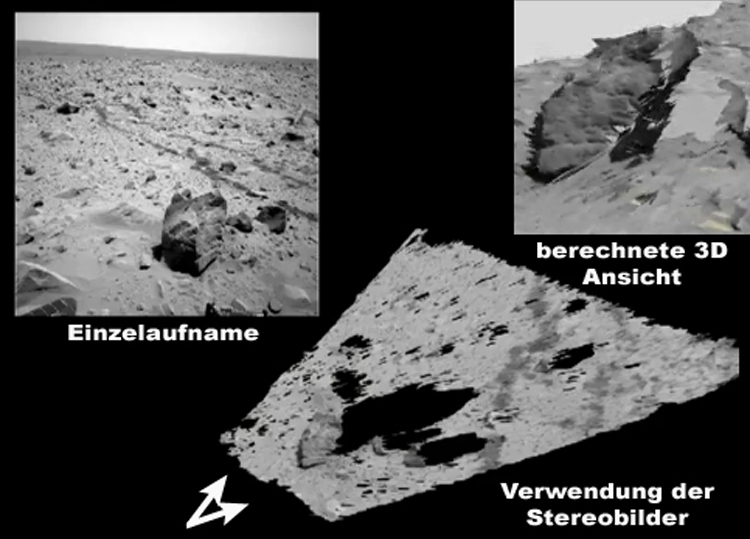

Es ist ein Verfahren, dass sich bei den Aufnahmen der Mars-Rover geradezu anbietet, da aufgrund des Stereokamerasystems

der Rover häufig zwei Bilder mit leicht versetztem Blickwinkel zu einer Szenerie vorliegen.

Da der Kurs des Rovers auf sogenannten Traverse Maps genauestens dokumentiert wird, kann man in diesem speziellen Fall nachstellen,

dass der Rover nicht nur an dem verdächtigen Objekt vorbeigefahren sein muss, sondern dass der Rover auch Tage zuvor die

Rückseite der postulierten Gorilla-Statue festgehalten haben müsste.

Es gibt von Doug Ellison, dem Gründer der Foren-Seite

unmannedspaceflight.com  einen sehr anschaulichen

Analysebericht

einen sehr anschaulichen

Analysebericht  dazu, bei der Photogrammmetrie eingesetzt wurde.

dazu, bei der Photogrammmetrie eingesetzt wurde.

Zum Vergrößern auf das Bild klicken

Die schwarzen Flächen hinter den einzelnen Steinen stellen Sichtschatten dar, da man aus der Blickperspektive der Kamera

natürlich nicht hinter einen Stein schauen kann. Hat man jedoch auch Aufnahmen von der Rückseite zur Verfügung, dann können

die Aufnahmen dem 3D-Modell hinzugefügt werden, wodurch das Gesamtbild sich weiter vervollständigt und damit ein freies

Durchwandern des Areals ermöglicht wird. Je mehr Aufnahmen vorliegen, umso realistischer wird das errechnete 3D-Modell.

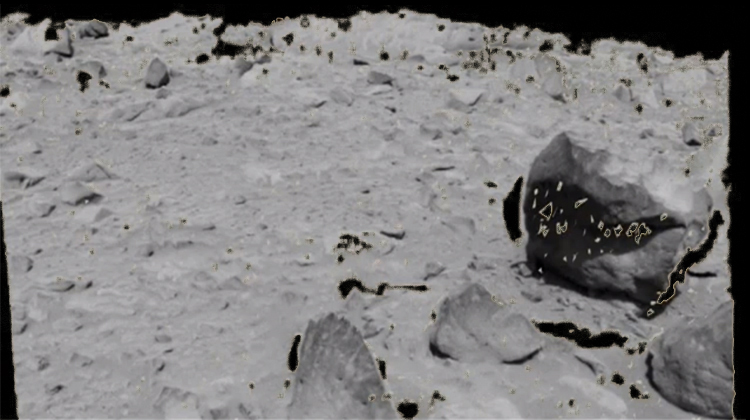

Doch auch mit dem vorliegenden begrenzten Bildmaterial des Marsrover, kann in diesem Fall bereits ein überzeugendes Ergebnis

erreicht werden. Einen Eindruck davon vermittelt die folgende Animation, mit einem Blick um einen Felsbrocken herum, der möglicher

als Kandidat in Verdacht steht, jener Gorilla-Stein zu sein.

Auf das Bild klicken, um die Animation einzublenden

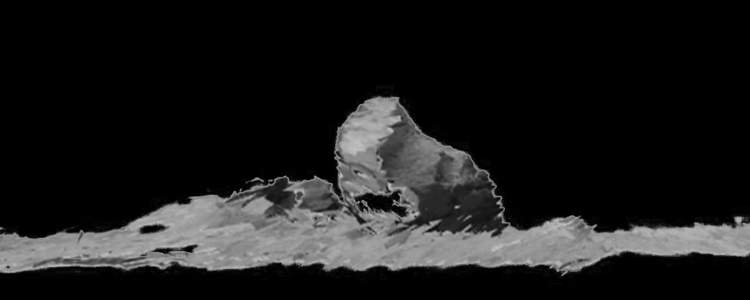

Aus unmittelbarer Nähe betrachtet sieht dieser Steinbrocken völlig unverdächtig aus. Betrachtet man nun das 3D-Modell in

Relation der Blickausrichtung der Rover-Kamera an Sol 87, ergibt sich folgende Ansicht:

Auf das Bild klicken, um die Animation einzublenden

Das berechnete 3D-Modell zeigt aus diesem Blickwinkel eine erstaunlich große Ähnlichkeit mit den Umrisslinien der Gorilla-Gestalt.

Stellt man dieses Modell zudem in Relation mit der Entfernung zum Rover, dann ermöglicht dies den direkten Vergleich zwischen

Modell und Originalaufnahme.

Auf das Bild klicken, um die Animation einzublenden

Obwohl nur wenige Aufnahmen zur räumlichen Nachbildung eines sehr schmalen Bereichs aus dem Zeitraum vor Sol 87 zur

Verfügung standen, reichen diese aus, um einen Großteil der Sichtschatten aufzulösen und damit ein 3D-Modell

zu erzeugen, dass aus allen Blickwinkeln betrachtet werden kann.

Eine hundertprozentige Übereinstimmung mit der Bildvorlage von Sol 87 ist von vornherein wegen der begrenzt vorliegenden

Umgebungsinformationen nicht möglich. Die Vergleichsprüfung kann sich deswegen nur auf den Bereich beschränken, der durch

das berechnete 3D-Modell abgebildet wird.

Hier ist es möglich, signifikante Übereinstimmungen mit markanten Bodenmerkmalen im mittleren Bereichsabschnitt aufzuzeigen.

Die geologischen Merkmale aus dem 3D-Modell erweisen sich bei der Vergleichsprüfung als konsistent mit der Roveraufnahme.

Die wichtigste Aussage ist jedoch der Umstand, dass, anhand eines völlig natürlichen Steinbrockens, dieselben

formgebenden Merkmale mit der Gorilla-Gestalt erzeugt werden können.

Insgesamt betrachtet kann hier von einer ziemlich überzeugenden und sehr gut nachvollziehbaren Verfahrensweise gesprochen werden,

die zudem eine unabhängige Prüfung und Nachstellbarkeit der Ergebnisse jederzeit ermöglicht. Im Endergebnis stellt

sich der Gorilla als völlig natürlicher Steinbrocken heraus. Ein Spiel von Licht und Schatten und der stets gegenwärtige

Pareidolie-Effekt begünstigen die Fehldeutung dieser Struktur.

Fazit

Das Beispiel mit dem Gorilla-Stein zeigt sehr eindrucksvoll, welche erstaunlichen Möglichkeiten sich aus der Photogrammetrie

ergeben. Es ist naheliegend, Photogrammetrie auf eine Vielzahl andere Beispiele anzuwenden. Für zukünftige Bildanalysen

werden wir diese Methode in den entsprechenden Fällen einsetzen, um eigene 3D-Modelle zu erstellen.

Obwohl bei den Beispielen im Kapitel "Bildartefakte durch Komprimierungsverfahren" ein technisch bedingter Bildeffekt vorliegt,

so ist Fehldeutung der Strukturen eine rein subjektive Leistung. Dies zeigt, dass die psychologischen Aspekte, die bei der

Interpretation von Bildern einher gehen, niemals unterschätzt werden dürfen. Darüber hinaus ist es zwingend erforderlich,

in umfassender Weise alle möglichen technischen Störfaktoren in der Kamera-Technik, der Bildverarbeitung und der Datenübertragung

zu kennen. Ansonsten lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer eklatanten Fehldeutung nie ausschließen. Das Wissen um diese

Störfaktoren ist eine wichtige Voraussetzung für verlässliche Bildanalysen.

|